2021年2月22日上午,中美双方多位前政要、专家学者、卫生、文化、体育等各界代表以“线上+线下”的方式齐聚一堂,在第十九届蓝厅论坛中共同探讨中美两国互信合作的全新未来。北京大学国际战略研究院院长王缉思教授、副院长袁明教授参加并发言。

对话合作,管控分歧——推动中美关系重回正轨

本次论坛由中国公共外交协会与北京大学、中国人民大学共同举办,主题为“对话合作,管控分歧——推动中美关系重回正轨”。

中国国务委员兼外交部长王毅出席并发表主旨演讲,美国前财政部长鲍尔森(Henry Paulson),美国亚洲协会会长、澳大利亚前总理陆克文(Kevin Rudd),美国史带集团董事长、国际集团前首席执行官格林伯格(Maurice R Greenberg),中国驻美国大使崔天凯出席论坛开幕式并致辞。北京大学校长郝平作为共同主办方代表出席论坛开幕式并致辞。开幕式由中国公共外交协会会长吴海龙主持。

中国公共外交协会会长吴海龙主持开幕式

当前中美关系正处于关键时期,举办本次论坛旨在推动双方关系良性互动,为中美关系发展营造积极氛围。

国务委员兼外长王毅:健康的中美关系需要双方的相互尊重

王毅表示,面对全球疫情、经济衰退、气候变化这样前所未有的共同挑战,人类社会应展现勇气、团结和责任。中美作为两个大国,首先应做好自己的事情,同时也要为人类共同利益开展合作,这是国际社会的期盼,也是大国应有的担当。习近平主席同拜登总统在除夕进行了首次通话,一致认为中美要增进相互了解,避免误解误判;要彼此坦诚相待,不搞冲突对抗;要畅通沟通渠道,推进交流合作。这次极为重要的通话为处于十字路口的中美关系指明了方向,也为两国乃至世界传递了令人鼓舞的消息。

王毅说,中美关系要拨乱反正,重回正轨,首先需要打破由各种对华错误认知而人为砌起的高墙,真正客观准确地了解中国、认识中国、读懂中国。王毅表示,中国是始终坚持并发展人民民主的国家;中国是始终保护并促进人权发展的国家;中国是始终珍惜和捍卫世界和平的国家;中国是始终倡导和践行合作共赢的国家;中国是始终奉行和维护多边主义的国家。

王毅表示,对于中国而言,今年是具有划时代意义的一年。我们将迎来中国共产党百年华诞。自1936年埃德加·斯诺访问延安算起,美国人民了解中国共产党至少已有85年了。从中国革命到改革开放,从全面建成小康到全面建设现代化,中国共产党致力于中华民族的千秋伟业,百年恰是风华正茂。我们知道,美国新一届政府正在审视评估对外政策。希望美方的政策制定者能够顺应历史潮流,看清世界大势,摒弃各种偏见,避免无端猜忌,推动对华政策回归理性,实现中美关系健康稳定发展。

王毅就推动中美关系重回正轨提出四点建议:相互尊重,不干涉彼此内政;加强对话,妥善管控矛盾分歧;相向而行,重启两国互利合作;扫除障碍,恢复中美各领域交流。王毅希望,通过双方共同努力,推动中美关系这艘巨轮尽快回归健康发展的航道,驶入海阔天空的美好明天。

美国前财政部长鲍尔森:重新审视一条可行之路

鲍尔森在致辞中指出,美中关系仍然是世界上最重要的双边关系。

拜登总统上任意味着政策会更加可预测。与此同时,需要一个新的框架来反映中国、美国和世界发生的重大变化。虽然两国存在一些战略层面的竞争,但双方应尽可能进行健康的竞争,避免不必要的对抗与“零和”局面。

美国和中国必须决定如何以及在哪些领域竞争,如何避免冲突。鲍尔森建议双方将重点放在一些比较容易的问题上,以建立合作势头和相互信任,并在此基础上继续前进,并希望两国能够重新建立战略经济对话,以应对重大的长期宏观经济挑战,同时在更紧迫的问题上取得进展。两国应加强协调,共同努力,在应对新冠肺炎疫情、气候变化和推动两国经济发展等方面开展合作,建立互信。

美国亚洲协会会长、澳大利亚前总理陆克文:未来十年对于中美关系至关重要

陆克文认为,未来十年中美战略竞争应该不可避免,但是中美战争可以努力避免。他提出“有管控的战略竞争”,表示竞争可以,但要有底线,要有规则。

陆克文指出,首先,应共同建立起对彼此安全政策和行为的一些硬性的限制,比如说美国应该要继续坚持一个中国的政策。第二,双方需要就一系列精神达成一致,应该意识到对方都会实现自身利益的最大化,但是不会越界。可以继续在战略经济方面开展竞争,与此同时,也需寻求相互对等的市场准入。最后,在竞争不断激烈的同时,两国应找到空间来继续战略合作,特别是在重要领域应对关键的全球挑战,现在的局势远没有冷战期间那么严峻,但是全球的威胁越来越紧迫。

北京大学校长郝平:大学必须发挥更加积极的推动作用

郝平认为,当前,中美关系处于重要关口,推动中美关系健康稳定发展,大学必须发挥更加积极的推动作用:

第一,希望中美高校开拓新的合作模式,不断深化长期以来建立的深厚友谊。在新冠疫情的影响下和新一轮科技革命的浪潮中,中美高校应主动运用新技术、拓展新机制,继往开来、加深友谊,不断夯实中美友好往来的社会基础。

第二,希望中美高校围绕人类面临的共同挑战,心系人类福祉,加强联合攻关。当前,中美高校应以解决气候变化、自然灾害、重大疾病、病毒传播等共同难题为目标,加强合作研究与协同创新,在建设更加美好的世界中,推动两国关系健康稳定发展。

第三,希望中美高校面向未来、立足长远,培养青年一代的深厚友谊,两国高校应主动运用新技术、创设新平台,促进两国青年跨越时空、真诚交流,形成对和平、发展、平等、共享的共识,为两国关系的和谐发展培育更加坚实的青春纽带。

美国史带集团董事长、国际集团前首席执行官格林伯格:合作是克服困难的最好途径

格林伯格表示,当今世界没有比中美关系更重要的双边关系,两国之间的合作是克服现存困难的最好途径。希望两国在基于国家利益的前提下,继续让双方共同受益。

格林伯格表示,希望中美两国能继续让双方受益,不仅基于他们本国的利益,还基于许多其他的利益,而这隶属于两国国家利益的范畴。

中国驻美国大使崔天凯:中美关系亟待矫枉纠偏,处在重整出发的关口

崔天凯表示,中美关系亟待矫枉纠偏,处在重整出发的关口。首先,中美双方要准确理解和把握彼此战略意图。心病还需心药医,美方一些人在看中国时恐怕要去一去心魔,从黑暗的屋子走出来见见阳光。

其次,要真正了解并尊重彼此的历史文化和发展道路。希望美国能端正心态,在国际上奉行各国“生而平等”的理念,学会同历史文化和道路制度与己不同的国家和平共处。

最后,双方要坦诚沟通,明确政策边界,从而有效管控分歧,聚焦合作。有问题可以拿到桌面上来谈。首先是问题性质要分清,政策边界要明确,红线要划出来。在台湾、涉港、涉疆、涉藏等涉及中国主权和领土完整的问题上,中方没有退让余地,必须坚守红线。在尊重彼此核心利益的基础上,对于一时解决不了的分歧,要以建设性方式妥善管控、避免对抗。两国在各领域都要开展深入坦诚的对话,并在应对全球性挑战和国际地区问题上加强协调合作。

北京大学国际战略研究院院长王缉思:恢复沟通,须通过理解彼此来补充

王缉思在发言中表示,目前中美双方需要抓住机遇重启交流机制,并了解对方的思维模式。中国人习惯解决具体问题之前先确立原则,而美国人则习惯于在准备改善关系之前解决问题。

中美双方的众多学者一直呼吁双方应通过积极尝试理解彼此的心态来抓住机会,恢复沟通,减少不信任。他希望中美双方在今后的道路上采取行动解决分歧,避免因缺乏理解而产生对抗。

王缉思还回忆了他与美国学者李侃如在2012年撰写的关于中美如何克服“战略不信任”的报告,并对九年后两国“战略不信任”的加深而感到遗憾。王缉思认为目前最大的挑战是如何避免政治不信任陷入社会、经济和科技层面上的脱钩并引发正面冲突。

北京大学燕京学堂院长袁明:面向全球与未来的集体认知正在出现

2014年,北大成立燕京学堂并开始招生,得到了全球伙伴学校的鼎力支持。来自美国许多优秀大学的年轻学生,在学堂中展现了阳光和活力。一种面向全球、面向未来的集体认知,正在这个新的跨文化环境中出现。年轻人,他们才是未来。中美人文交流的意义,不会只限于中美两国。

20世纪80年代开始的这股洪流,出现在人类交流越来越密切,尤其是互联网的出现已经打开了人类相互认知的无限新边界的当下。青年人的视野、语言能力、交流能力、全球关怀,远远超过了我们的想象。

在当前新冠疫情肆虐之时,燕京学堂的年轻人发起组织“2021全球青年论坛”(Shared Renewal: Recoupling East and West)。这种“未来色彩”,是一道亮色,它提醒我们,人类历史中的积极经验,是相互扶持、相互照亮。

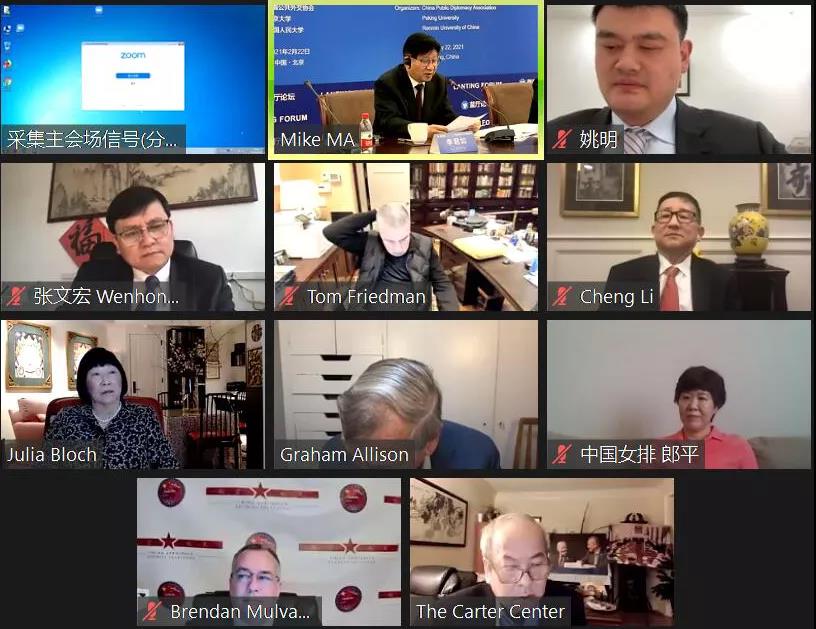

三场平行分论坛分别以“重塑政治互信”、“重建经贸均衡”、“重启人文交流”为主题展开。与会嘉宾们围绕双方制定合作、对话、管控三个清单展开研讨,傅莹、朱民、章百家、王义桅、朗平、姚明、张文宏、欧伦斯、库帕·拉莫、麦克福尔、希尔斯、葛国瑞、张之香等中美两国代表提出了各自的观点,并进行了深入讨论。

平行分论坛一 重塑政治互信

多位嘉宾表示,中美关系作为当今世界最重要的双边关系,正面临关键节点,应积极推动中美关系回到健康稳定发展轨道。

平行分论坛二 重建经贸均衡

与会嘉宾一致认为,中美经贸关系的本质是互利共赢,在中美关系中,经贸关系是修复的重点。

平行分论坛三 重启人文交流

与会嘉宾共同表示,破坏中美人文交流损人不利己,越是艰难时刻,人文交流越是重要。

目前中美关系正处于关键时期,举办本次蓝厅论坛释放出重要信息,为中美关系发展营造积极氛围,为中美关系重启对话、重回正轨、重建互信发出积极声音,为从整体上厘清、维护和发展中美关系提供更清晰的脉络与倡议。论坛成功组织与召开,显示出在国际秩序和全球治理面临严峻挑战、人类发展受到威胁的背景之下,北京大学不懈努力、持续加强学术研究和人文交流,为促进国际合作,共同应对人类危机和挑战凝聚共识的努力和决心。(信息来源:北大国际合作部、融媒体中心;相关图片、视频及内容来源:外交部、中国公共外交协会、北京大学中外人文交流研究基地、中国人民大学重阳金融研究院)